扬之:德国为何再次成为俄罗斯的“头号敌人”?

【文/观察者网专栏作者 扬之】

“列瓦达中心(Levada Center)是目前俄罗斯唯一一家独立的民调机构,其历史可追溯至戈尔巴乔夫开始推行经济改革的1987年。由于它在2016年被俄当局认定为“外国代理人”,其民调结果在西方的认可度因而一直比较高。

一个月前,“列瓦达中心”公布了对1613名受访者进行的调查结果。该结果之所以被称为“具有历史性意义”,因为美国13年以来首次跌出俄罗斯人“头号敌国”榜单。与2024年相比,将美国视为“敌酋”的俄罗斯人比例从76%降至40%。这一变化直接源于白宫权力更迭后对俄政策的变化。

特朗普是否能让美国再次伟大目前还不得而知,但他让美国在俄罗斯心目中的看法翻倍扶正已成事实

值得注意的是,这次步美国后尘登上“敌国”榜首的是德国(55%),紧随其后的是英国(49%)和乌克兰(43%)。在“最友好国家”评选中,俄罗斯人选择了那些在俄乌战争中支持俄方或至少保持中立的国家:80%受访者选择白俄罗斯,64%选择中国,32%选择印度,30%选择朝鲜。

德国这次之所以“荣登”敌国榜首,主要有两个原因:第一,美国虽然依然是最重要的援乌国家,但特朗普的态度转变赢得了俄罗斯人的好感;而原本一直躲在华盛顿后面的德国,一下子暴露在俄罗斯官民的视线中,其坚持援乌的立场就显得很突出了。第二,默茨担任德国总理以来,对俄言论变得愈发尖锐。他不久前在北约海牙峰会上说的那句话——“俄罗斯其实已经在攻击我们了”——如今已成为德国对俄政策的基调。

那么,默茨为何要这么说呢?

首先,这是他个人特有的、近乎“民粹主义”的表述风格:过于简单化甚至常带夸张,有明显的“博眼球”之嫌。前一阵颇具争议的“脏活儿”之说,就是一个比较典型的例子,虽然当时是记者在提问时先用了这个概念,但他之所以能跳进这个“坑”,也是因为这类表述符合他本人的风格。

还有一个例子就是2003年他的“啤酒杯垫”(Bierdeckel)之说:当时,社民党(SPD)的施罗德已赢得联邦大选,而默茨在基民盟(CDU)党内又受到默克尔的排挤,仕途受阻。或许是出于最后的搏击尝试,或许是想给自己留下一份“政治遗作”,失意中的他提出了一个“三级制所得税”构想,认为该方案简洁到甚至能写在一张“啤酒杯垫”上。

展开全文

默茨的啤酒杯垫

多年之后,默茨承认自己当时“算错了”。为了淡化尴尬,他调侃道:“我很自豪,那张随手拿来的啤酒杯垫,如今与2006年让德国国足门将雷曼享誉世界的那张神秘而神奇的‘小纸条’一起,被陈列在波恩德国历史博物馆内”。

实际上,默茨至今都未能摆脱掉“啤酒杯垫”这张政治“标签”,这也是他为“语不惊人死不休”付出的代价。

其次,默茨说俄罗斯其实已经在攻击德国,是指俄罗斯对德以及西方日益增强的所谓“混合战争”,包括破坏暗杀行动、虚假信息宣传、网络攻击和间谍活动,如波罗的海数据电缆被破坏、无人机飞越联邦国防军军营、以及俄罗斯“水军”在网络上散布不实新闻等。默茨强调,战争与和平之间的界限是“流动的”,未必只有真刀真枪开战这么一种形式。

默茨的这一认知源自德国情报部门掌握的信息,据称,俄罗斯正在通过所谓的“针刺”行动,即小规模但系统性的攻击,来测试西方的防御能力。作为德国政府首脑,默茨认为自己有义务提醒国民“战争已经开始”。

问题是,德国和西方三年来大规模向乌克兰提供武器和情报,在莫斯科和俄罗斯人眼中同样是一种“敌对和攻击”行为。

最后,默茨的警告也是出于内政需要和战略判断。毕竟,特朗普的“不靠谱”和持续三年的“俄乌战争”,促使德国政府为增强军备空前举债。面对选民,政府必须阐述“危机感”的具体来源。

默茨的另一个依据是一份北约内部文件:据悉,北约根据信息进行推演后得出结论,俄罗斯到2029年将具备足够的军事能力,针对北约某国或数国发动大规模进攻。但这个战略判断已受到西方不少安全问题专家的质疑。

当然,这轮德俄关系的恶化不仅与现实政治有关,也离不开两个民族在历史中结下的“恩怨情仇”:从王朝到共和,从专制到民主,德意志与俄罗斯时而携手并肩,时而兵戎相见,磕磕绊绊走过了数个世纪。

早期历史上的交集

关于日耳曼和斯拉夫这两个族群,19世纪俄罗斯著名史学家索洛维约夫有过这么一段描写:日耳曼和斯拉夫是同根的兄弟部落。它们曾参与了对欧洲的瓜分,开始时是以大迁徙的形式:日耳曼从东北迁往西南,进入古罗马帝国的疆域;斯拉夫则相反,从西南向东北进发,踏入“后娘养”(意指恶劣)的自然环境中——这场“相向而行”最终生成了后来两个部落“迥然不同”的历史命运和民族个性。

索洛维约夫认为老天爷不公:把日耳曼送往文明繁华的欧洲中心古罗马,而将俄罗斯“发配”至人烟稀少的荒蛮之地。他称历史为冷漠无情的“继母”——这比喻中满含着对俄罗斯苦难命运的抱怨。

那么,被索洛维约夫视为“幸运儿”的日耳曼,又是如何看待上帝对自己的安排的呢?德国前总理施密特生前曾用粗话抱怨道:德意志民族身处欧洲中央,这是个“操蛋的(地缘)环境”。

索洛维约夫对俄罗斯被贬去“鸟不拉屎的地方”耿耿于怀,却没看到本民族因而获得了独一无二的“战略纵深”;而施密特仅聚焦德意志身处一马平川、几无屏障、兵家必争的“是非之地”,却忽略了这个中央位置早早带来的文明洗礼和发展红利。

由此可见,国家与人一样,都是“这山望着那山高”;外人羡慕的,自己未必知足。

一如少林寺和尚靠武功打出山门即可遨游江湖,日耳曼和斯拉夫在欧洲大陆的群雄争霸中,也靠武力脱颖而出。用索洛维约夫的话来说,“两个部族在现代西方基督教文明的开端,便取得了统治地位并始终保持着这一优势。”当然,它们之间也几度交手,各有胜负。

双方的祖先最初有记载的交集发生在公元9-10世纪。当时,“德国人”和“俄国人”这两个民族概念尚未真正形成,亦不存在明确的地理界定。那时“德方”的政治实体先是843年后形成的东法兰克王国,之后为10世纪建立起来的神圣罗马帝国;“俄方”则是882年起问世的基辅罗斯。

先期的交往主要体现在三个领域:传教、商贸和贵族之间的通婚。

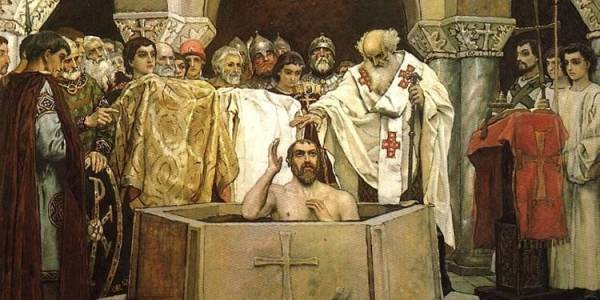

“传教”指9-10世纪之间斯拉夫地区的基督教化:西斯拉夫各民族,如波兰、捷克、斯洛伐克等,受继承西罗马衣钵的“神圣罗马帝国”(被德意志人称为“第一帝国”)和天主教的影响较深;包括俄罗斯在内的东斯拉夫人和巴尔干半岛上的南斯拉夫人,则受东罗马的拜占庭帝国及其希腊正教(东正教)的归化。

弗拉基米尔受洗:基辅罗斯的基督教化

而宗教团体长期以来实际上也是个经贸单位:新赢得的教区即新开拓的市场。随着斯拉夫地区的基督教化,双边的贸易也蓬勃发展起来。那时,基辅罗斯的第二大城市诺夫哥罗德年复一年地吸引并接待着包括日耳曼商人在内的“冬客”和“夏客”。后来,12-13世纪神圣罗马帝国与条顿骑士团之间形成的商业政治共同体“汉莎联盟”,在俄罗斯人的区域建立了不少商站。

1231年,诺夫哥罗德发生饥荒,德意志人纷纷伸出援手,载着满船满车的粮食飘洋过海长途跋涉地前来赈灾,赢得了基辅罗斯人极大好感。这个“援俄”传统也体现在两德统一时:西德政府为了赢得戈尔巴乔夫对两德统一的许可,不仅慷慨解囊安置从东德撤离回国的苏军,也给濒于破产的苏联经济大量“输血”。如今,“援苏”变成了“援乌”,你说俄罗斯人能不记恨么!

“通婚”主要发生在王朝贵族之间。最早的案例虽有记载,但多半语焉不详,缺乏详细的信息。据说,易北河下游的斯塔德伯爵利奥波德的女儿奥达、施瓦本孔拉德一世的女儿(名字不详)、魏玛奥托一世的女儿菇尼恭德等,曾远嫁基辅罗斯大公家族。

可惜,随着1240年基辅罗斯几乎全数毁于蒙古人的铁蹄之下,东斯拉夫地区一时消失在西方的视野中,德俄之间的政商和联姻交往由此戛然而止。直到彼得大帝亲政后向西方推开闭锁经年的窗户,德意志与俄罗斯的关系才有了一个新的起始。

这位雄心勃勃、年富力强的沙皇曾微服私访欧洲诸国,尤其对德国和荷兰推崇有加,并从两国学习和照搬了不少东西。圣彼得堡成为沙俄的首都,面朝西方,欧风渐入。

他从战略角度出发,重启贵族王室与西欧通婚,特别是与德国,于是就有了后来原籍普鲁士什切青的叶卡捷琳娜二世和俄罗斯末代沙皇尼古拉二世的夫人亚历山德拉(原是黑森达姆的一位公主)。

十月革命之后,许多俄罗斯人害怕被革命而逃到柏林避难,他们中的绝大部分在柏林的夏洛滕堡扎根落户,柏林人后来戏称该区为“夏洛滕格勒”。

近代的恩恩怨怨

德意志第二帝国期间(1871-1918),俾斯麦争取和拉拢俄国,希望能以此稳固德国在欧洲大陆的新兴强国地位。1873年,德皇威廉一世与俄国沙皇亚历山大二世和奥匈帝国皇帝约瑟夫一世结成了“三皇同盟”。

“三皇同盟”条约到期后,各方因对巴尔干半岛以及在如何对待英法问题上意见相左而无意再续,这个帝王盟约随之瓦解,取而代之的是德奥意的“三国同盟”,德意志和俄罗斯由此彻底沦为冤家对头。

从政治上讲,欧洲皇室联姻曾是列强维持和平稳定局面的基础。只是,皇室间的血缘关系没能战胜国家间的利益冲突:从“三皇同盟”到“三国同盟”,德俄关系由亲善走向敌对。原先在宫廷相见的故人成了战场上厮杀的敌人。

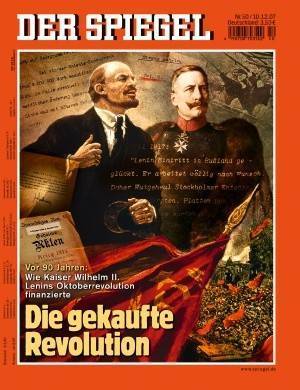

奥地利犹太裔作家斯蒂芬·茨威格曾把1917年的4月16日称为“人类的转折点”:108年前的这一天,弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫(别名列宁)从流亡地瑞士苏黎世,乘坐铁皮闷罐车回到圣彼得堡,投入到当时如火如荼的革命洪流中。

德国《明镜周刊》的封面标题:《被收买的革命》

根据史料披露,他其实是受德皇威廉二世的委托回家乡的,目的是营造东线的和平,以帮助德国摆脱两线作战的困境。这段历史已被俄罗斯新编的《二十世纪俄国史(1894—2007)》证实。

果然,布尔什维克在夺取政权后即与德方和谈,并签订了《布列斯特和约》,将俄罗斯和乌克兰的大片土地割让给德方。按照“和约”的内容,这些土地是永久割让的。只是后来战争双方的力量对比发生逆转,德国在一战后期全线崩溃,成了战败国,俄国才幸运地失而复得,收回了这些土地。

实际上,“德俄联手抗击西方”这个战略不仅威廉二世尝试过,二十多年后的希特勒和斯大林也实践过:1939年8月24日,德国与苏联在莫斯科签署《互不侵犯条约》。但是,希特勒和斯大林的“蜜月期”如这份条约一样,虽然相约十年,最终却只有22个月的缘分。

1941年6月22日,德国实施“巴巴罗萨”计划,向苏联发动闪电战,德俄由此反目成仇,分道扬镳。之后长达数年的苏德战争,成为人类历史上最血腥的战争之一。希特勒最终重蹈当年拿破仑的覆辙,从踏入俄罗斯土地那天开始便注定了第三帝国覆灭的命运。

历史上的“巧合”有时真的令人唏嘘不已。

“列宁的德皇使命”这个故事的两对主角中,一对沾亲带故:威廉二世和尼古拉二世是一对表兄弟,同属英国维多利亚女王的大家族;一对是同乡加学友:孟什维克的代表人物克伦斯基是布尔什维克领袖列宁的老乡,两人都生长在伏尔加河畔的辛比尔斯克,其父亲还曾担任过列宁中学时期的校长。

假如没有德皇威廉二世与表兄弟尼古拉二世之间的不和,第一次世界大战或许就不会发生;假如没有学长列宁推翻学弟克伦斯基的临时政府,俄国或许会走上一条完全不同的道路。当然,历史不能假设。

二战结束,德国被分割。冷战期间,苏美对峙,东西两大阵营犬牙交错,危机四伏。

就在这看似不可调和的国际格局中,一束橄榄枝隔着寒风中垂挂的铁幕向对方致意。为了缓解东西方剑拔弩张的关系,德国总理勃兰特从上世纪60年代末开始推行“东方政策”。

那么,主动迈出这一步的为何不是美国,不是英国,也不是法国,而是西德呢?

一方面,我们可以认为,这是因为东德西德在冷战格局中地处对抗的最前沿,东西方一有风吹草动,东西德必定首当其冲。一个民族,两个阵营,西德政府不愿用本民族的代价来为美苏的霸权利益长期买单。另一方面,德意志与俄罗斯之间在血腥的一页翻过之后,抛开现实政治的需求和国家利益的博弈不说,彼此依然还存留着惺惺相惜的情怀。

柏林墙上勃列日涅夫与昂纳克的《兄弟之吻》

滴水穿石,铁杵磨针。勃兰特“以亲近促转变”的东方政策最后终于结出了丰硕的果实。冷战结束,德意志赢得了民族统一的历史机遇,而原先统一强大的苏联却分崩离析了。

如今,左右两国关系的不再是皇家亲情和家族内的彼此算计,而是新一代政治精英和强人的个人好恶与智慧博弈,传统的“通婚联姻”已被现代的“国家利益”取代。

但仔细观察,我们会发现,两国关系中仍有一定的感性因素在起作用:乌克兰危机发生时,白宫一开始就在后面赶着催着欧洲盟国制裁莫斯科,当时的默克尔政府却迟迟不愿意迈出这一步,最后实在没办法,才不得不采取施压措施,但始终给普京留着后路、开着后门。

拜登上台后,立即着手纠正特朗普的“乱政”,重修北大西洋关系。德国总理朔尔茨出于“报恩”,也是为了把美国紧紧拴在西方体系中,放弃了德国在俄罗斯问题上一直坚持的特立独行方针,对华盛顿言听计从。现任总理默茨本来就是一位大西洋主义者,为了拉住再度执政但对西方联盟一直三心二意的特朗普,加强了对俄罗斯的鞭挞力度,导致德俄关系直线而下。

看看2011年参加北溪管道开通典礼的嘉宾中都有哪些熟悉的面孔?

可以说,现在的德俄关系很难摆脱美国的影响。德国曾坚持和俄罗斯合作的“北溪二号”项目一直是美国诟病德国的一大理由;俄罗斯保持与德国左翼党和选项党的“暧昧”关系,也是德国建制派政府无法和莫斯科缓和的一个重要原因。同时,德俄两国每走一步,也都无法不考虑同属欧盟和北约的波兰以及波罗的海三国对俄罗斯的反感和警惕。

俄罗斯德意志人的辉煌与厄运

在德国,有一个很多人熟知的概念叫“俄罗斯德意志人”(Russlanddeutsche)。它是对俄罗斯、苏联及其前俄罗斯帝国境内德裔居民的统称。

出于历史责任和民族义务,当然也因为对劳动力的需求,统一后的德国颁布了《遣返者计划》,陆续将他们中有意返乡的人接回来。根据2024年的统计,这些被称为“后期返乡者”,即1993年以来申请并被批准回德的人数共计270万。

如今,这些人在德国已成为一批“特殊”的群体:有德意志血缘,长相混合,说德语时俄语口音颇重。他们向往德国这个“新故里”,也受到德国政府的各种优待(入籍、就业、获得土地等方面),但由于常年的“脱节”和成长背景的不同,他们中的不少人回来后并没有宾至如归的感觉。

俄罗斯是个多民族国家,德裔的占比并不大(大约0.5%),主要分布在莫斯科和圣彼得堡等少数大城市以及伏尔加、黑海岸边、西伯利亚、阿尔泰、鄂木斯克、“飞地”加里宁格勒等地区。根据1897年的人口统计,当时的德裔和德意志人人口大约为100万;一战前人数最多,共有240万;1914年后,由于移民、战争、革命、驱逐和歧视等原因,德裔人数明显下降。

从15世纪开始,俄罗斯的大公们和后来的沙皇们希望增强自己的经济和军事实力,却苦于本国缺乏专业人才,于是开始去西欧招募。

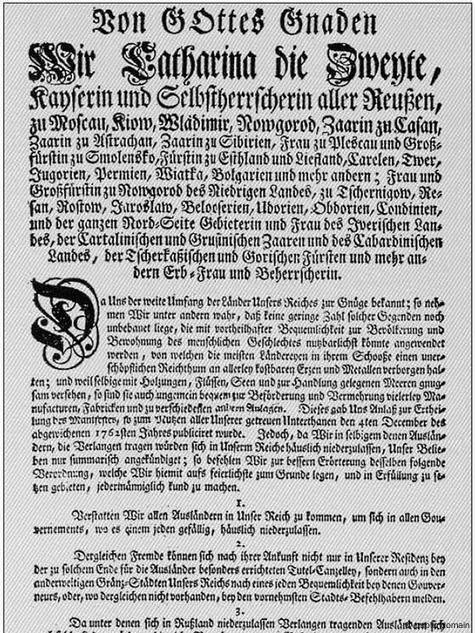

叶卡捷琳娜二世1763年的《移民邀请诏》

彼得大帝当政时进一步推动大规模的现代化进程,他特别欣赏德国、荷兰等国的可用之才。他的继任者之一叶卡捷琳娜大帝于1763年颁布《移民邀请诏书》(Einladungsmanifest)之后,成千上万的德意志人涌入广袤的俄罗斯定居。

德意志移民来俄罗斯定居主要有以下几个原因:

·俄罗斯统治者的定向招募。俄罗斯大公与沙皇为推进国家经济、技术和军事现代化,系统性引进西方专家,尤其青睐医生、教师、工匠、火炮制造师等专业技术人才。

·优越的工作生活条件。受邀专家通常享有特殊优待,包括经济补助、税收减免、宗教自由及部分兵役豁免(该政策在18世纪尤为突出,但早期已有先例)。

·稀缺竞争与旺盛需求。当时俄罗斯本土技术人才匮乏,德国专业人士可获得优越的职业前景与社会地位。

·德意志地区的政治经济环境。德裔移民动机还包括故土的经济困境、政局动荡与宗教冲突(18世纪后期这些因素尤为显著)。

·职业机遇与开拓精神。为俄罗斯宫廷或城市服务,既能实现事业晋升、积累新经验,又能在新兴国家扮演关键角色。

·俄罗斯统治者的定向招募。俄罗斯大公与沙皇为推进国家经济、技术和军事现代化,系统性引进西方专家,尤其青睐医生、教师、工匠、火炮制造师等专业技术人才。

·优越的工作生活条件。受邀专家通常享有特殊优待,包括经济补助、税收减免、宗教自由及部分兵役豁免(该政策在18世纪尤为突出,但早期已有先例)。

·稀缺竞争与旺盛需求。当时俄罗斯本土技术人才匮乏,德国专业人士可获得优越的职业前景与社会地位。

·德意志地区的政治经济环境。德裔移民动机还包括故土的经济困境、政局动荡与宗教冲突(18世纪后期这些因素尤为显著)。

·职业机遇与开拓精神。为俄罗斯宫廷或城市服务,既能实现事业晋升、积累新经验,又能在新兴国家扮演关键角色。

在过去的数个世纪中,“俄罗斯德意志人”中涌现出不少杰出的人物,譬如:

日俄战争时任俄罗斯外长的拉姆斯多夫、被纽伦堡法庭判处绞刑的“纳粹精神领袖”卢森堡、活跃在中国和日本的“红色间谍”佐尔格、有“当代王牌间谍”之称的艾伯尔、现任国企大鳄“俄罗斯天然气工业股份公司”管委会主席的米勒、19世纪克里米亚战争期间因修建固若金汤的塞瓦斯托波尔防御工事而成名的俄军将领托特莱本伯爵、因发现“切连科夫辐射”并参与发明“托卡马克”环磁机而荣获诺贝尔物理奖的塔姆……

获得“苏联英雄”称号的佐尔格

“俄罗斯德意志人”在俄罗斯曾经辉煌过,被人仰视过,但也有过相当悲惨的经历,尤其是二战期间及战后。

许多德裔被污为“人民公敌”,被指控“勾结纳粹德国”,导致财产被剥夺和大规模流放与镇压。1941年8月28日,苏联最高苏维埃颁布法令,废除“伏尔加德意志自治共和国”建制,全体德裔居民遭武装押送、强制迁徙或编入军事化强制劳动的所谓“劳动军”。克里米亚、高加索及俄罗斯南部等地的德意志族群,也被强制迁移至西伯利亚和哈萨克斯坦。即便在战后的很长一段时间内,俄罗斯德意志人仍被禁止返回原居住地,多数人长期滞留在中亚流放地。

所以说,“俄罗斯德意志人”既是两个国家之间的纽带,也是历史变迁和民族悲剧的真实写照。

结语

6月11日,社民党“和平派”(SPD-Friedenskreise)在6月底党代会召开前,发表了一份由100多名政界和知识界人士署名的《宣言》。

文件明确写道:“乌克兰依据国际法提出的诉求必须与整个欧洲正当的安全与稳定利益联系在一起。在此基础上,必须在枪炮沉寂后,尝试进行极其艰难的对话,与俄罗斯重新接触,讨论建立一个由各方共同承担并尊重的欧洲和平与安全秩序。”

撰写者自视秉承了本党前主席勃兰特及其冷战时期“东方政策”的传统。他们认为,军事上的危言耸听和庞大的扩军计划,最终不会为德国或欧洲带来更多安全,反而会导致不稳定,并加剧北约与俄罗斯之间的相互敌视。

撰写者表示:“我们认为,以国内生产总值为基准设定一个用于军事目的的支出百分比(3.5%或5%)是不理性的,也缺乏安全政策依据。”此外,他们还反对在德国部署新的美国中程导弹。

该宣言不仅被视为社民党党内左翼的一次“理念起义”,以及对现任党主席克林拜尔和国防部长皮斯托里乌斯路线的否定,更显示“俄罗斯问题”依然是德国社会分裂与否的一块重要“试金石”。

在德国,“知俄”和“恐俄”是两个实际存在的现象。

“知俄”是一个新造词,用以形容那些在公开讨论中——特别在涉及俄乌战争的话题时,能够或试图去理解俄罗斯行为动机的一群人。他们的典型观点是:普京被其对手“妖魔化”,这些对手患有“恐俄症”;西方不仅粗暴拒绝了叶利钦和普京伸出的合作之手,还试图“压制”并孤立俄罗斯;西方未以“平等姿态”与俄罗斯对话;北约东扩是西方的“背信行为”;俄罗斯正被“军事包围”;西方政策加剧了“新东西方冲突失控”的风险,可能导致“第三次也是最后一次世界大战”;西方应回归1970年代的东方政策与缓和政策;西方须放弃“价值观帝国主义”;西方应“敦促乌克兰保持克制”等。

值得注意的是,这一标签在德国通常带有贬义,其隐意是指责这些人忽视乌克兰的正当利益,从而间接支持了莫斯科的威权政府及其侵略行为。在德国政党中,“左翼党”、“萨拉·瓦根可耐希特联盟”、选项党均被视为“知俄派”,代表人物是后两个政党的女党魁瓦根可耐希特和威德尔。

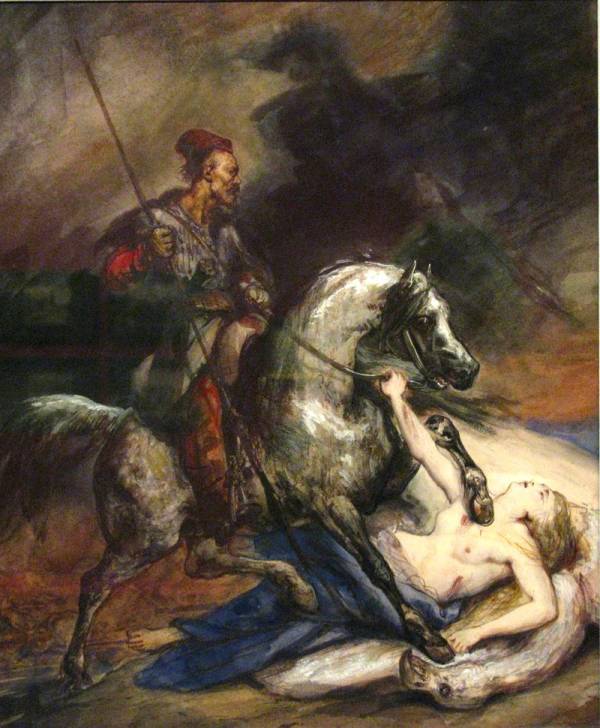

被哥萨克蹂躏的波兰:俄国镇压1830年华沙起义

“恐俄”则是一个在欧洲存在已久的历史概念,泛指对俄罗斯政治、文化乃至俄罗斯人的偏见、恐惧、排斥或仇恨情绪,是“黄祸论”的俄罗斯翻版。

19世纪欧洲大陆的政治角力、社会制度差异与军事对抗,以及苏维埃政府在“十月革命”后对资本的否定和意识形态的对立,在不同程度上加剧了欧洲(尤其是德法两国)已形成的对俄负面印象。冷战结束后,摆脱苏联控制的中东欧国家将此前的“恐俄”经历转化为“仇俄”的动力,成为西方阵营中反俄的生力军。

德裔在俄罗斯遭受迫害的悲惨经历,加上二战后苏联对德国的占领和分割,俄乌战争又将战火再次烧到家门口等因素,则是德国民众中“恐俄”情绪经久不衰的根本原因。在这样的背景下,“知俄”和“恐俄”的隔阂在德国社会中愈来愈不可调和。

总体来说,“知俄”在德国属于“少数派”,虽然时而发声,却被边缘化;“恐俄”和“仇俄”显然更有社会基础。俄乌战争中,德国政府对莫斯科的立场越来越强硬,即便在特朗普动摇的时候,依然坚持挺乌援乌。

在信息发达、传播迅捷的今天,所有这些自然会反馈到俄罗斯,俄罗斯人视德国为“主要敌人”也就不奇怪了。

评论